社内研修制度について

「企業は人なり」とはよく聞く言葉ですが、本当にこの言葉を実践できている企業が、世の中にどのくらいあるでしょうか。調剤薬局のような、まさに個人が付加価値を創り出すような業界においてすら、どれほどの薬局が本気で人づくりにエネルギーを注いでいるでしょうか。

「フォーリアが本気で薬剤師研修に取り組んでいるのは、高度化する医療、高まる薬剤師への要求といった現状の中で、凡庸な薬剤師・薬局はもはや生き残れない、という危機感を抱くからです。

実務経験がある薬剤師なら誰でも、2〜3年前と比べて薬物療法が一変している領域というものをいくつも指摘することができると思います。まして調剤薬局では非常に幅広い診療領域の処方に対応しなければならないことを考えれば、油断していると時代遅れになるのはあっという間です。

私が現役の薬剤師として、様々な薬局の研修制度について見る中で、「果たしてこの研修制度で、どのような薬剤師を育てたいのか、最終的にどんな薬剤師像を目指しているのか」と疑問を感じることもあります。体系的な研修制度を持たない中小の薬局はまた別として、大手と呼ばれる薬局チェーンでは、最初の数年間は薬剤師として成長することが想定されていますが、その後のキャリアについては、「マネジメント(管理薬剤師やマネージャー)」か、あるいは「研修担当」としてのコースくらいしか描かれていないのが現状です。

しかし冷静に考えれば、そもそも医療従事者というものは数年間どころか、生涯を通じて研鑽を積んでいかなければならない職業のはずです。こういうキャリアプランしか提示されていないのは、(描けない、という救いのない薬局は置いておいて)残念ながらそれ以上のプロフェッショナルを必要としていないからに他なりません。

経営者として舞台裏を暴露すると、「高度の専門性を持った(必然的にある程度長いキャリアを持った)人材は高コストであり、経営的に非効率」ということになります。給与水準の低い、体力のある若い薬剤師で処方せん枚数を多くこなすことが、現在の制度の中では経営効率としては一番いいのです。

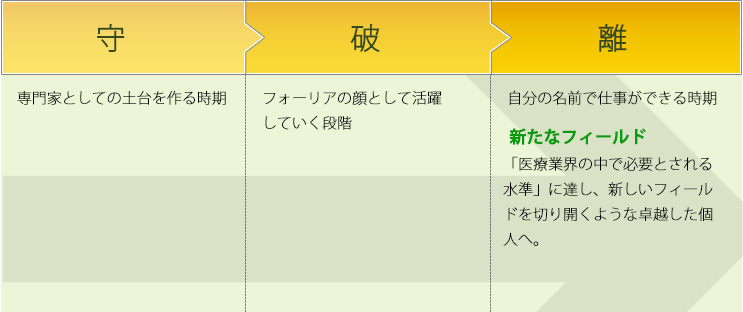

このことの是非は、いずれ時間が明らかにすることであり、私がどうこう言うことではありませんが、少なくとも私たちフォーリアの薬剤師はこうありたい、という姿があります。私たちはキャリアプランとして、以下のような在り方を考えています。

フォーリアの描くキャリアプラン

修行時代(「守」の段階)

社会人1年生からの時期に当たります。医療従事者として、薬物治療の専門家としての土台を作る時期です。

- 患者様、医療従事者とのコミュニケーションの基礎として、また医療(薬物治療)コンサルテ ィングの基礎として疾患知識、薬物療法に対する理解を深める。

- 自分なりに、プロとしてのインプットの方法論を身につける。

- 薬剤師の立ち位置について考えを深め、薬剤師固有の付加価値、社会における使命を追求する。その過程で、医療倫理や使命感を含む熱い薬剤師魂を先輩から受け継ぐ。

- 自分のロールモデルを見つける。

- 社内のネットワークから、専門家としての人脈の土台を作る。

一人前時代(「破」の段階)

第一線で活躍する薬剤師として、フォーリアの顔として活躍していく段階です。管理薬剤師としての仕事も含まれます。

- 専門性を高め、患者様や医師、医療従事者に、処方提案をはじめ薬剤師固有の付加価値を、提供する。

- 高いコミュニケーション力を持ち、患者様から信頼され、他職種と連携をとれる。

- 今までの知見に、新しいものを付け加える。また、薬剤師として新しい取り組みを積極的に行っていく。

- 社外に、自分独自の人脈を築いていく

- 一人のプロフェッショナルとして、専門領域のみならず、関連領域に対しても対外的に発信できるものを持つ。

- 情熱を持って、後輩たちを教え導いていく。また自ら学ぶ姿を見せることで同僚に刺激を与える。

スーパー薬剤師時代(「離」の段階)

社会的に、自分の名前で仕事ができる時期です。長い職業人生の中で、ここまで目指してほしい、という願いがあります。

- 自分が開拓者となって、新しいフィールドを切り開いていく。

- 一分野の専門家として社会的に認知される。

一人でも多くの薬剤師が「医療業界(薬局業界ではなくて!)の中で必要とされる水準」に達すること、そしてその中から新しいフィールドを切り開くような卓越した個人を育てたい、それがフォーリアの社内研修制度にかける思いです。

社内研修内容

当社の研修制度は、「薬剤師同士の交流の中で学ぶ」というコンセプトのもとで運用されています。

「薬剤師同士の交流の中で学ぶ」ことには、いくつかのメリットがあります。

一番大きいのは、「知識ではないものを学ぶことができる」という点です。

薬剤師という仕事は、(他の職種でもそうだと思いますが)書籍から学べないものが多くあります。その際たるものが判断力です。書籍にはこのように書いてあったが、自分では経験がない。本当にそうなのか?どの程度強調して患者様にお話すればよいのか?疑義照会すべきレベルか、そうでないか?こうしたことは、多くは経験が解決する問題であって、経験のある先輩に教えてもらうのが一番です。

二つ目には、「インプットの方法として効率がよい」という点が挙げられます。

特に「知らないことを知らない」事柄について学ぶことについて、書籍等で学ぶ場合に比べてとても効率がよいと言えます。誰でも、日常生活の中でよく知らなかったけども人に聞いたら一瞬でわかったという経験はあるのではないでしょうか。また、交流が日常的にあるということは、普段からコミュニケーションを前提に学ぶことになります。ものごとは言葉にできている時点でかなり理解できていることを考えると、これも効率よく学べることの側面と言えます。

そもそも根本的な話ですが、「思考とは、言葉そのものである」ということがあります。

生まれたばかりの赤ん坊や一歳児を見ていると、感情はあっても言葉がないため、思考というものは見られません。とすれば、薬剤師としての思考というものは、言葉、すなわち専門用語(医学用語、薬学用語)があって初めて生まれてくると言えるのではないでしょうか。そう考えると、薬剤師同士の交流というものは(専門の)言葉を前提として行われますので、それはそのまま思考の鍛錬になると考えられます。

「人と人との接点から学びが生まれる」という手法は、個人レベルではよく見られます。

あなたのまわりにも、「教えてもらうのがうまい人」がいるのではないかと思います。こういう人は、伸びも早いし、ふとした時に化けることがあります。そういった学びの頻度は個人のコミュニケーションスキルに依存しており、個人差があります。

フォーリアは、組織として、システムとしてそういった接点を創り出すことで、より多くの学びの機会を創出したいと考えています。

GF制度

フォーリアの研修の基本は、「人と人とのつながりから学ぶ」ことにあります。その土台となるのが、新入社員と、そのいわば『お世話係』である GF(と社内で呼んでいます)との人間関係になります。

他社では、「プリセプター制度」と呼んだり、「メンター・メンテ ィー制度」と呼ばれているものと類似しています。GFは新入社員に対し、研修ノートに沿って研修を行ったり、会社の様々なルールについて教えたり、ときには悩みを聞いたりしながら新入社員が薬剤師としての基礎力を身につけ、社会人としてのスタートを切るためのサポートをします。この制度を導入してから、「スムーズに会社に溶けこめた」「困ったときに相談できた」などの声を聞くようになりました。

ちなみに、GF制度が他社の制度と異なるのは、「GFは新入社員と違う店舗に勤務している」という点です。そのため離れた店舗の薬剤師との関係ができて、そういう線がいたるところでつながることで、面としてグループ全体がつながることができるのです。

全体研修

薬剤師間の交流として一番大きいものとして、全薬剤師で行う「全体研修」があります。

月1回、フォーリアの全薬剤師が集まって店舗で持ち回りの「症例報告」が3題ほどと、学術部長や各薬局からの話題提供が行われます。

特に症例報告については、現場の薬剤師が、自らが出会った症例を、背景を掘り下げて紹介するもので、発表する薬剤師にとっても、現場のナマの話を聞ける参加者にとっても、大変有意義な時間となっています。過去に発表されて演題には、表1のようなものがあります。

|

処方検討会

少人数での有志による勉強会も行われます。こちらは「処方検討会」という名前で、月1回様々な症例を持ち寄ってお菓子をつまみながらざっくばらんに議論しています。

現場での、大きな声では言いにくい失敗談を検討できるのも、この勉強会ならではの特徴です。この勉強会は症例報告の準備段階としても利用されており、全体で発表する前に意見をもらうこともできます。

なお、全体研修会、処方検討会はフォーリアへの就職を考えている方の見学を受け入れています。

自ら学ぶための制度

これらの勉強会のためにはそれなりの準備が必要ですが、当社では自ら学ぶための制度として、「資料室」「書籍購入制度」「文献検索システム」「e-Learning」というメニューを用意しています。

「資料室」とは、研修グループの所蔵する書籍を自由に借りることができる制度です。

店舗所蔵の雑誌や書籍もありますが、これらはすべてクラウド上で内容を共有し、社内の書籍にはすぐにアクセスできる仕組みになっています。

「資料室」だけでは足りない場合、必要な書籍を購入することができる制度もあります。

この「書籍購入制度」では、管理薬剤師の裁量で、特に決められた制限なしに書籍、雑誌等を購入することができます。会社でお付き合いしている書店の外商さんもいますので、各薬局まで購入したい専門書を届けてもらえるのも便利です。

成書以外に、文献に直接当たることが必要な場合もあるかもしれません。

その場合に、英語文献なら「PubMed」、日本語文献なら法人契約の「メディカルオンライン」で検索し必要なら原文をダウンロードして読むことができます。総論から各論まで、調べたい時にサクッと調べられる環境こそが、知的生産性を高めると言えます。

個別に調べたいという場合の他に、もっと一般的な知識を身につけたいというニーズも、特に経験の浅いうちはあるかもしれません。フォーリアでは、医療教育研究所の e-Learningのアカウントが全薬剤師に与えられ、自由に受講する環境があります。

こうしたもので調べていって、どうしてもわからない、ということもあるでしょう。また、個別のケースのアドバイスをもらいたい、という場合も出てくると思います。

フォーリアの本当の強みは、こうした時には普段から顔を合わせている他店舗の薬剤師や学術部長に直接質問できる、という雰囲気にあります。聞きやすい雰囲気、向学心を尊重する組織風土は何ものにも替えがたい財産です。

交流を促す仕組み

交流を促す仕組みは他にもあります。ひとつは「専門誌定期購読制度」です。

各店舗には毎月定期購読している雑誌があります。「薬局」や「調剤と情報」といったオーソドックスなものから、「治療」など医師向けのものや「JOHNS 耳鼻咽喉科、頭頸部外科」「臨床精神薬理」といったやや専門性の高いものまでが定期購読されています。

これらはただ読むだけでなく、店舗内での話題とする、全体研修にて話題提供として報告するといった機会を設けることで交流のきっかけとしています。

学会へ行こう!制度

また、外部との交流を促す仕組みもあります。「学会へ行こう!制度」は、三段階のレベルに分かれた制度です。

レベル1は、新卒および2年目の薬剤師を対象として学術部長が外部の学会へ引率します。まずは先輩とともに実際に学会に参加することで、雰囲気や学会の見方などを経験してもらいます。

レベル2は、自分が所属する学会や、参加したい外部の研修会への参加のための補助です。決められた枠内で、交通費、宿泊費、参加費等が補助されることで、自己研鑽をサポートします。こうした制度により外部との交流を活性化し、社外に人脈を形成することが、フォーリアという狭い組織に捉われない広い視野を持つ薬剤師へと成長するプロセスとなります。

学位取得サポート制度

全員が対象の制度ではありませんが、学位取得をサポートする制度もあります。

調剤薬局に勤務しながら博士課程を修了することは、不可能でありませんが、今までにあまり前例がありません。フォーリアでは、静岡県立大学と協力しあうことで、薬局に勤務し実務経験を積みながらより高いレベルを目指して勉学を積み、学位を取得することを可能にしていきます。

終わりに

フォーリアは、地理的に近いエリアに薬局が集中していることから、薬剤師同士が全体研修で集まったり、直接店舗間を行き来したりといった物理的な交流が可能です。これが、そもそも「薬剤師同士の交流の中で学ぶ」というコンセプトが生まれた土壌であり、このような考えに基づいて薬局を展開してきたからこそ、薬剤師同士の距離が近い企業風土が生まれ、根付いているのです。

私のような薬局経営者の使命は、現場の薬剤師が他の薬局では難しいことを当たり前にできるような環境を作ることです。それは、私自身が現役の薬剤師であるからこそできることであると思っております。そして、フォーリアの研修制度で薬剤師として、医療人として成長した薬剤師が地域医療に貢献することが、フォーリアの存在理由そのものです。